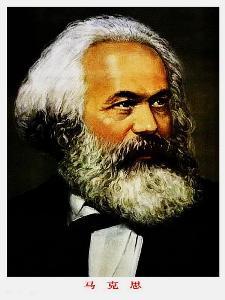

馬克思政治哲學的相關特征體現了馬克思政治哲學和其他西方政治哲學及馬克思主義其他領域的區分。它由共產主義政治行為的正義原則和價值信念為理論目標,以生產關系為核心的社會公正及其解放原理,實現從政治道德構建論向政治形而上學批判轉向。馬克思政治哲學的明確性,不僅為馬克思政治哲學原理體系的構建提供了前提,也更有利于全面、準確的闡述在人類面臨共同危機的全球化時代馬克思政治哲學的意義。

關鍵詞:馬克思,政治哲學,西方政治哲學

政治哲學的邊界,尤其是馬克思政治哲學的邊界,一直是學界爭議的熱點。對馬克思政治哲學特質的明晰,即馬克思政治哲學與其他政治哲學的區分,會為今后馬克思政治哲學研究建立一個相對規范的對話平臺,會推動馬克思政治哲學研究的深入。對馬克思政治哲學的特質的研究,需要從理論目標、研究對象、研究范式、實現方式等多維空間上通過立體形態來把握。

一、馬克思政治哲學的理論目標是建立與共產主義

實踐相適應的正義原則與價值信念馬克思政治哲學主要通過對資本主義現實關系及其意識形態的批判,建立與共產主義政治行為相適應的正義原則,以及這些原則所導出的規范、價值觀念和由這些原則構成的經濟—政治—社會—文化基本結構。

馬克思政治哲學將無產階級解放和人的全面自由發展作為自己的最高政治理想,這與其他政治哲學把公民社會、自由的國家、私有財產保護、法權的實現等作為最高理想原則不同。同時,馬克思政治哲學針對不同的歷史階段確立了相應的政治價值追求。古希臘以城邦的共同體的合作關系為理想的政治形態,但柏拉圖說:“人不為己,天誅地滅嘛!人都是在法律的強迫之下,才走到尊重平等這條路上來的。”①即從事正義的事的人并不是出于心甘情愿,而是沒有本事作惡。

因此,柏拉圖政治哲學的研究目的就是:如何通過契約實現城邦的穩定和人之善。而亞里士多德則認為:“一切奴役都違反自然?這個問題,無論依照理智或根據事實都不難予以解答。世上有統治者和被統治者的區分,這不僅事屬必需,實際上也是有利益的;有些人在誕生時就注定將是被統治者,另外一些人則注定是統治者。”②因此,其研究政治哲學的目的則在于“探究主奴的結合對人類日常生活有什么實際的利益”。

專于經濟學的亞當•斯密被馬克思稱為資本主義初期同封建社會的殘余進行斗爭的歷史學家,他及其追隨者對資本主義生產方式進行研究的目的是充分利用資本主義基礎和發揮資本主義功能。馬克思在《哲學的貧困》中說:“他們的使命只是表明在資產階級生產關系下如何獲得財富。”④即在他們看來,貧困只不過是每一次分娩時的陣痛,無論是自然界還是工業都要經歷這種情況。馬克思還談道,人道學派同情無產階級的苦難,把緩和無產階級和資產階級的巨大差距作為他們的研究目的,他們的政治訴求是勸無產者安分守己、好好工作、少生孩子,勸資產者節制生產擴張。而博愛學派的研究目的和政治理想被馬克思稱為是把一切人都變成資產者,否認對抗的必然性。

在馬克思看來,像經濟學家是資產階級的學術代表一樣,社會主義者和共產主義者是無產階級的理論家。馬克思充分肯定了空想主義者的探索目的和價值理想,他們為了滿足被壓迫階級的需要,建構出各種各樣的新的試圖稱為科學的體系。之所以這些體系最終未能實現他們的政治目標,馬克思認為,那是因為尚未形成解放無產階級和建立新社會的必備的物質條件。作為工人階級利益的代言人,馬克思指出:“凡是工人做的對自身不利的事,非工人都對工人做了,但是,非工人做的對工人不利的事,他對自身卻不做。”⑤馬克思對于工人與非工人即資產者的根本對立的深刻批判,明確表達了馬克思政治哲學的研究目的和政治理想,即如何消滅資產者存在的基礎———私有制。

因此,馬克思徹底否定了以私有財產權為基礎的市民社會以及建立在市民社會基礎上的政治國家和政治解放。因為政治解放的人還是私人,利己的人。“政治解放一方面把人歸結為市民社會的成員,歸結為利己的、獨立的個體,另一方面把人歸結為公民,歸結為法人。”⑥這是馬克思對資本主義“公民”概念和“公民”身份的反公民本質的深刻揭示。至此,馬克思通過批判柏拉圖“人自私是必然的”和鮑威爾“在抨擊這些世俗對立在宗教上的表現的時候,竟聽任這些世俗對立持續存在”⑦,闡明了自己的政治哲學的研究目的,即揭示市民社會和政治國家對立的歷史性。同時馬克思也表明了自己的政治理想:“不再把社會力量以政治力量的形式同自身分離的時候,只有到那個時候,人的解放才能完成。”⑧即只有消滅了市民社會和政治國家,抽象的公民才能復歸于自身,人才能真正解放。

馬克思政治哲學的最高價值從根本上說是基于對人類苦難,尤其是工人階級和其他受壓迫、受剝削階級的深切關懷與同情。一切批判“歸結為這樣的絕對命令:必須推翻那些使人成為被侮辱、被奴役、被遺棄和被蔑視的東西的一切關系”⑨。他為人類階級之間的沖突提供了一種在實踐上十分有效的解釋體系。可以說,馬克思政治哲學是人類最具現實性的思想體系和實踐原則。

二、馬克思政治哲學的研究對象是以生產關系為核心范疇的社會公正及其人的解放原理

盡管馬克思和其他政治哲學家存在部分共同的研究對象和問題域,但可以說,與生產、勞動、資本緊密相關的生產關系、權利、階級、國家、市民社會、剝削、自由、平等、正義、社會主義、共產主義和人的解放,更受到馬克思的關注。

而馬克思政治哲學特別關注和所要解決的問題更集中于:黑格爾國家之上主義政治哲學的形而上學本質;資本主義剝削的不正義性;社會主義實行按勞分配的依據;社會主義和共產主義的政治價值、政治原則和政治信念;人的解放原理;現代性擴張對經濟、社會、政治、文化等各個領域的影響;作為無產階級價值觀念的公正觀;社會公正觀的歷史性、主體性與民族性分析;社會公正的奧秘;自由主義政治哲學的反動本質;技術主義政治哲學的陷阱;歷史正當性與歷史事件的正義性區分。對于政治哲學的中心問題之一———正義的起源與本質,也是馬克思與其他思想家問題域的主要分界點。正義概念從古希臘開始就進入哲學家的視野。赫拉克利特認為,人與神的區別在于“人類卻假設有些事是不公正的”⑩,而神沒有不公正概念;正義在柏拉圖那里是“守法踐約”瑏瑡;在休謨那里,“正義只是起源于人的自私和有限的憤慨”瑏瑢。

不同于其他政治哲學家,馬克思沒有停留在正義理念的形成與確立上。在《法蘭西內戰》中馬克思指出:“每當資產階級秩序的奴隸和被壓迫者起來反對主人的時候,這種秩序的文明和正義就顯示出自己的兇殘面目。”瑏瑣馬克思把問題域集中在不正義者如何以正義自居的偽善面目以及分析實現正義的物質基礎上。在《資本論》中馬克思明確指出:“最勤勞的工人階層的饑餓痛苦和富人建立在資本主義積累基礎上的粗野的或高雅的奢侈浪費之間的內在聯系,只有當人們認識了經濟規律時才能揭露出來。”瑏瑤即研究正義的敗壞和實現必須要把問題域集中在經濟關系上,而不是圍困在正義的道德世界中。

自由,是一個極具傳統和爭議的政治哲學范疇,也是馬克思的重要研究對象之一。與各種自由主義思想家關注自由作為基于抽象的、至上的普世價值的各種定義不同,馬克思把問題域集中在資本主義是如何不自由上。資本主義人作為孤立的、自我封閉的、單子的自由的有限性,即每個人不是把他人看作是自己自由的實現,而是看作是對自己自由的限制。至于資本主義人權和公民權,在馬克思看來,它們不過是利己的人處置自己私有財產的權利,所以,“自由這一人權的實際應用就是私有財產這一人權”瑏瑥。而資本主義的平等則被馬克思稱為無非是利己主義自由的平等。對于近代政治哲學的重要概念———市民社會,黑格爾和馬克思都把社會作為政治國家與市民社會二重化。人是雙面人,既是政治國家的人,又是市民社會的人。這兩種人,在黑格爾主義者那里被稱為私人和公民,被馬克思稱為私人與公人。

公民意味著政治上的平等和自由,以及對財產的所有權。公人是政治共同體的成員,并沒有這種平等。馬克思的二重性解釋了資本主義人與社會、人與他人處于全面分裂狀態,人把自己和他人都看作工具利用和被利用。而對于黑格爾主義者和資產階級思想家所稱頌的公民權利,在馬克思看來,那是市民社會中人的政治生活和實際生活相分離的產物,是個人失去政治權利的標志。與公民權利相關的異化和外化概念則來自于黑格爾,但黑格爾的異化和外化不過是理念的客觀化的過程,而自然界則是自我異化的精神。不同于黑格爾的研究對象與問題域,馬克思通過提出異化勞動和外化勞動概念來揭示資本主義工人勞動的真相。

“勞動的外化表現在什么地方呢?首先,勞動對工人來說是外在的東西,也就是說,不屬于他的本質;因此,他在自己的勞動中不是肯定自己,而是否定自己,不是感到幸福,而是感到不幸,不是自由地發揮自己的體力和智力,而是使自己的肉體受折磨、精神遭摧殘。”瑏瑦因此,他的勞動是被迫的強制勞動,是不屬于他個人的解放和自由發展的范疇。“外化勞動分解為兩個組成部分,它們互相制約,或者說,它們只是同一種關系的不同表現,占有表現為異化、外化,而外化表現為占有,異化表現為真正得到公民權。”瑏瑧工人的勞動被非工人占有,轉歸異己力量、異己的人所有。而工人得到了所謂的公民權,即外化勞動的權力,非工人的公民權則是占有工人勞動成果的財產權。在異化勞動的基礎上,馬克思進一步指出人的異化的本質。“金錢是人的勞動和人的存在的同人相異化的本質,這種異己的本質統治了人,而人則向它頂禮膜拜。”瑏瑨即金錢剝奪了整個世界的一切固有的價值,人在異化中獲得了虛假的權利、平等和自由。

如何揭示資本主義經濟與政治的規律和本質,是一切近代政治哲學家關注的對象。亞當•斯密和李嘉圖的問題域是將資本主義生產的一般關系表述為范疇、規律,并證明這些規律、范疇比封建社會的規律和范疇更有利于財富的生產。與此不同的是,馬克思則獨立地提出生產關系概念,并將其確立為構成社會制度的核心范疇,且由此論證資本主義滅亡和人的解放的前提是生產關系的變革。

三、馬克思政治哲學的研究范式是從政治道德建構論轉向政治形而上學批判

馬克思沒有專門總結和評價過自己的研究范式和理論品格,但他在豐富的理論闡釋中顯現出他與其他流派的政治哲學家們所不同的理論特色和思維個性。馬克思政治哲學把政治理想的確立看作是現實世界的歷史運動,而不是先驗觀念的理論反思。馬克思政治哲學實現了從政治道德建構論向政治形而上學批判的轉向,它的思想原理為我們所珍視的社會公正提供了一個更為深刻的歷史唯物主義論證根基。馬克思政治哲學不是停留于規范層面的政治倫理討論,而是深入探討規范層面與經驗層面的互動。馬克思政治哲學所珍視的根本方法就是實踐和行動。

馬克思政治哲學對于政治理想的實現路徑不同于其他政治哲學依賴哲學家超越現實的頂層設計,而是通過人民群眾的歷史主體地位的實現,通過無產階級革命和無產階級專政等現實的行動來實現。在馬克思看來,物質力量只能用物質力量來摧毀,資本主義的發展為人類的解放設置了障礙,但這是最后一道障礙,因為,其中蘊含了克服它的力量。

因此說,在此歷史時刻,通過無產階級聯合起來的革命,推翻整個資本主義制度和現存被認為普遍合理的市民社會和政治國家,進入人類從未實現過的完全自愿的自由聯合。在第一國際的內部思想斗爭中,馬克思的政治哲學原理得到充分展示。馬克思在批判巴枯寧要廢除繼承權的政治理想時指出:“請設想一下,比如美國佬未能用武力廢除奴隸制。那么,宣布廢除奴隸繼承權是多么愚蠢的行為!這全部貨色來源于一種陳舊的唯心主義,認為現在的法學是我們經濟制度的基礎,而不是把我們的經濟制度看作我們法學的基礎和根源!”瑏瑩馬克思稱江湖騙子與無知之徒的巴枯寧不過是繼承了圣西門派的舊廢物,還指出了蒲魯東也具有同樣的愚蠢思想,“他對科學辯證法的秘密了解得多么膚淺,另一方面他又是多么贊同思辨哲學的幻想,因為他不是把經濟范疇看作歷史的、與物質生產的一定發展階段相適應的生產關系的理論表現,而是荒謬地把它看作歷來存在的、永恒的觀念”瑐瑠,以至于又迂回地回到資產階級立場上。

對于蒲魯東在歷史中看到了一系列的社會發展而無法解釋個人與社會發展中的關系,1846年馬克思給帕•瓦•安年科夫的信中說道:“他無法解釋這些事實,于是就作出假設,說是一種普遍理性在自我表現。”瑐瑡所以蒲魯東被馬克思稱為借軟弱的黑格爾主義來把自己裝扮成堅強的思想家,發明一些神秘的原因。馬克思進一步指出,這就不難理解,“為什么蒲魯東先生十分強烈地敵視一切政治運動。在他看來,現代各種問題不是解決于社會行動,而是解決于他頭腦中的辯證的旋轉運動。由于在他看來范疇是動力,所以要改變范疇,是不必改變現實生活的。完全相反。范疇必須改變,而結果就會是現存社會的改變”瑐瑢。即蒲魯東用自己頭腦中奇妙的運動,代替了唯一能解決這種沖突的群眾實踐和社會變革的行動。

與小資產階級社會主義和無政府主義的蒲魯東主義類似,巴枯寧主張社會清算,即立刻實行廢除一切政治國家的無政府主義,馬克思稱其為:“工人階級不應當從事政治。”瑐瑣而布朗基派極“左”分子則走向另一極端,企圖利用國際工人協會進行冒險活動,主張依靠少數革命家的密謀活動來推翻資產階級的統治。對于巴黎公社在政治方面行動的失策,馬克思明確要由布朗基派負責。馬克思曾批評巴枯寧說:“‘各階級的平等’。一方面要保留現存的階級,另一方面又要使這些階級的成員平等。———這種荒謬見解一下子就表明這個家伙的可恥的無知和淺薄,而他卻認為自己的‘特殊使命’是在‘理論’上開導我們。”瑐瑤由此可以展現出其他小資產階級思想家構建政治理想的原理和實現政治理想的全部路線圖。現代西方功利主義、自由主義、社群主義、保守主義等各種流派也沒有一個能跳出“保留階級但要求階級平等”的形而上學陷阱。

羅爾斯在《正義論》的最后解釋了他確立政治理想的原理,即從原初狀態的假設中審視我們在社會中的地位,意味著從全社會和全時態的永恒的觀點來看待特殊性,這種永恒的觀點不是來自于外部世界或超越的存在物,而是來自于我們人自身的理性和情感。“一旦人們接受了這種思想和情感形式,無論我們屬于哪一代人,他們就能夠把所有個人的觀點融為一體,就能夠達到那些調節性的原則。”瑐瑥特別是《正義論》的最后一句話說出了整個著作想表達的實現正義原則的路徑,即“心靈的純潔,如果一個人能得到它的話,也許將看清這一切,并且將根據這種觀點把一切做的輕松自如”瑐瑦。

不難看出,羅爾斯完全繼承了黑格爾的絕對理念和康德的先天綜合判斷,同時也是霍布斯、洛克等初始狀態的拙劣翻版和幼幻的柏拉圖主義的當代延伸。而后現代主義思想家的“符號動亂”瑐瑧“達到自己一開始沒有的善境的自救”瑐瑨和“公民意識”瑐瑩等“路徑創新”和羅爾斯一樣,都沒有走出巴枯寧的魔咒。

四、馬克思政治哲學的實現方式是哲學的現實化與無產階級消滅自身的統一

馬克思在《〈黑格爾法哲學批判〉導言》中談道,哲學與無產階級互置對方為自己的物質武器或精神武器。哲學的現實化與無產階級消滅自身具有內在的統一邏輯。馬克思政治哲學的精髓在于直接介入無產階級和人類解放的現實運動,彼此互為動力。馬克思對宗教的批判是對其他一切批判的前提。馬克思在《〈黑格爾法哲學批判〉導言》中指出,宗教是人的本質在幻想中的實現,反宗教的斗爭間接地就是反對以宗教為精神撫慰的世界的斗爭。

對宗教的批判就是撕碎鎖鏈上那些虛構的花朵,使人圍繞自身和自己現實的太陽轉動。因此,對宗教的批判是其他一切批判的前提,最后歸結為人是人的最高本質。在《論猶太人問題》中,馬克思進一步闡明:“政治解放并沒有消除人的實際的宗教篤誠,也不力求消除這種宗教篤誠。”瑑瑠即在馬克思看來,宗教從政治國家分離出來進入私人領域后,盡管不再是國家的精神,但轉化成了市民社會和利己主義領域的精神。馬克思對法[權的]的批判是與對哲學的批判聯系在一起的。在馬克思看來,人的自我異化的神圣形象被揭穿以后,對天國的批判變成對塵世的批判,對宗教的批判變成對法的批判。

馬克思批判德國人是哲學的同時代人,在哲學中經歷自己的歷史。而德國的哲學就是思辨的法哲學,是保護資產階級私有法權的永恒理念。馬克思從概念批判轉向對事物本身的批判。馬克思指出,當國家宣布出身、等級、文化程度、職業為非政治差別,而國家的每一個成員都是人民主權的平等享有者時,國家是以概念的方式宣布廢除了這些差別,但“國家根本沒有廢除這些實際差別,相反,只有以這些差別為前提,它才存在,只有同自己的這些要素處于對立的狀態,它才感到自己是政治國家,才會實現自己的普遍性”瑑瑡。馬克思揭示了在概念中消失的這種政治差別以自己固有的方式在事物世界中存在。

馬克思從純粹理性批判轉向對社會歷史的批判。對于蒲魯東的研究范式,馬克思指出:“和康德一樣,對他來說,解決二律背反是人類悟性‘彼岸’的事情,即他自己的悟性所不清楚的事情。”瑑瑢馬克思進一步批評蒲魯東說:“他同空想主義者一起追求一種所謂‘科學’,以為由此就可以先驗地構想出一個‘解決社會問題’的公式,而不是從對歷史運動的批判的認識中,即對本身就產生了解放的物質條件的運動的批判的認識中得出科學。”瑑瑣這種研究范式被馬克思概括為:“倒因為果,倒果為因,把決定性的因素變為被決定的因素,把被決定的因素變為決定性的因素。”瑑瑤這是康德、黑格爾的研究方法,但不可思議的是,這種純粹理性批判方法仍是當今西方政治哲學研究的基本范式。馬克思對“超階級論者”的批判。

馬克思肯定蒲魯東對宗教、教會等的攻擊在當時法國的條件下是一個巨大的功績,而對于蒲魯東的理論品格,馬克思談道:“自矜自夸的、自吹自擂的、大言不慚的語調,特別是極其無聊地胡扯‘科學’和錯誤地以此自夸,這類東西真是不斷地刺耳極了。”瑑瑥這被馬克思稱之為用蒲式空談來戰勝法國式空談。在馬克思看來,蒲魯東是天生地傾向于辯證法,但是他從來也不懂得真正科學的辯證法,所以他陷入了詭辯的泥坑。

對此,馬克思分析了蒲魯東希望充當科學泰斗,凌駕于資產者和無產者之上,結果只是一個小資產者,以至于始終在資本和勞動、政治經濟學和共產主義之間搖來擺去。馬克思對“兩面者”的批判。馬克思在批評博愛學派時指出:“博愛論者以為,他們是在嚴肅地反對資產者的實踐,其實,他們自己比任何人都更像資產者。”瑑瑦其實,遠不止博愛論者在嚴肅地從事他們自己曾經或一直在聲色俱厲地反對的事,馬克思在《法蘭西內戰》中還談道:“正如篤信某種學說的人們掌權后通常會出現的情況一樣,無論是蒲魯東派或布朗基派,都遭到歷史的嘲弄,做了恰恰與他們那一派的學說相反的事情。”瑑瑧這不僅是過去和當代西方政治哲學家的普遍理論品格,也是過去一切從無產者到走到自己的反面的“兩面者”歷史命運的辯證邏輯,更是馬克思對無產階級自己命運的警示。

這是馬克思政治哲學所揭示的政治辯證法。馬克思通過對宗教的批判是對其他一切批判的前提、從概念批判轉向對事物本身的批判、從純粹理性批判轉向對社會歷史的批判,闡明了哲學的現實化(從天國到塵世)是無產階級展開自我否定的現實之旅的前提。馬克思“對法[權的]的批判與對哲學的批判聯系在一起”提出了哲學現實化與無產階級實現自己使命的路徑。通過對“超階級論者”的批判和對“兩面者”的批判,馬克思揭示了無產階級消滅自身的否定之否定的哲學原理。

五、結語

“金錢貶低了人所崇奉的一切神,并把一切神都變成商品。”瑑瑨馬克思政治哲學主要是通過對商品宗教性和資本主義現實的批判以及對未來共產主義社會的原則性提示,超越西方傳統以“物權”或“法權”為基礎的觀念,從人的解放來理解社會公正的政治哲學建構和闡釋。但需要指出的是,盡管馬克思政治哲學實現了對過去一切包括后來沿著遵循市民社會框架的所有政治哲學的超越,但馬克思政治哲學并不是與過去人類思想資源徹底絕緣,而是吸收人類已經創造的豐富的思想成果和智慧價值,特別是在與各種流派的思想家們的論爭中汲取了西方政治哲學中的概念、問題,特別是在批判可供批判的對象中閃耀著自己獨特的思想光輝。

推薦閱讀:馬克思主義理論課堂教育創新模式深究

現代大學生思想理論課決定了大學生素質教育的高度,決定了大學生的政治發展方向。馬克思主義理論課是大學生重點學習的思想政治課,具有時代性,針對性,實效性。下面文章從時間,空間,教育過程三方面構建馬克思主義立體教育模式,從學校,家庭,社會實行多渠道教育,提升學生的思想高度,提升當代大學生的素質。

論文指導 >

SCI期刊推薦 >

論文常見問題 >

SCI常見問題 >