小學是學生受教育的初級階段,也是在這個時候,學生們開始學習到更多書本上的文字,了解更多學習知識,為未來學習打下良好的基礎。在語文識字教育中,教師應全面激起學生的愛好,通過每一個漢字的學習引導學生打開無盡的幻想,一個個漢字是學生擁有美好未來的保障。想要提高語文課堂教學的質量,教師應激起學生愉快的情感體會和豐富的精神滋養,而不是單純著重提高學生的語言技術。增強識字教學的愛好性也是為了提高學生識字的效率,從而提高教師教學質量。

關鍵詞:小學語文,趣味識字,實踐教育

在語文課堂的識字教育中,教師要深化發掘教材,充分直觀形象的有利要素,結合漢字自身的規則,運用愛好化的教學手法,調集學生的調查能力、聯想能力、考慮能力和比較能力,經過設置恰當的游戲使學生在輕松愉快的氣氛中認識生字,激起他們學習語文的濃烈愛好,促進學生思維的展開,提高識字教育的效率。

一、教師要積極開展實踐活動,引導學生走向更為廣闊的生活天地

教師要以學生的愛好為教學的起點,根據學生的實際情況,在每次開展活動時,教師要根據這一階段所學內容設計一個活動主題,使學生能夠環繞這一一起的主題開動自己的腦筋、勤于著手,自覺主動地去收集材料,并在班內相互溝通體會和收成。

教師還能夠經過創建恰當的情境來幫助學生識字,如舉行“我當小導游”“我是小小粉刷匠”“鮮花的海洋”等各種識字活動。教師在語文教學中,還能夠和學生一起來剖析每個漢字的結構特色,讓學生經過增加偏旁、減少偏旁、替換偏旁的方法來學習新字,使他們的思想更具靈活性,提高識字的效率。在學習“侮”字時,曾經學到的很多漢字都能夠用來比較回憶。有的學生說在“每”的周圍加個“亻”就是“侮”;有的學生說把“海”的“氵”換成“亻”就能夠了,還有“梅”“莓”“晦”等,這樣的方法不光使學生很快記住了“侮”字,還能夠溫習曾經學過的漢字,既調集了學生學習漢字的愛好,又使學生把握了識字的正確有效的方法。

二、運用故事進行教學,經過聯想引導學生識字

語文課堂中的識字教學中,根據漢字的字形或許字義的特色,教師編寫一些輕松、風趣的小故事,使學生在愉悅、詳細的情境中不知不覺地把這些漢字深深地印在心里。在學習“德”這個漢字時,我們能夠編成這樣一個故事:兩人去看戲,走了十里地,看了四場戲,專心想回去。關于這樣的小故事,學生背起來朗朗上口,愛好極高,學習效果顯著。學習“悲”字時讓學生記住“我十分哀痛”就是哀痛的“悲”……教師經過言語描繪,引導學生打開合理的幻想,把識字和言語的學習有機聯系在一起,在學生掌握和豐富識字方法,提高了他們綜合能力。

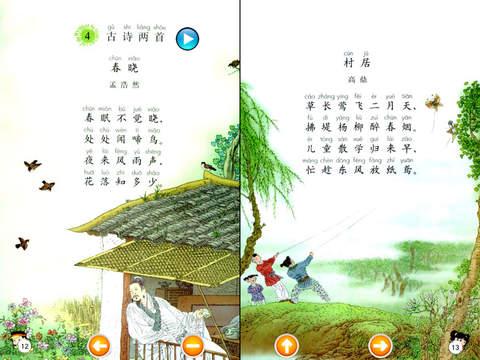

三、選用圖文結合的方法來激起學生愛好,進行識字教學

小學階段的學生,尤其是低年級的孩子對繪畫有著十分濃烈的愛好,喜愛收集各種美麗的畫片,也喜愛各種涂涂抹抹,教師能夠將學生對繪畫的愛好引到識字的教學中來。教師能夠選用這一做法來進行識字教學:收集圖片——看圖說話——識字教學。教師能夠鼓勵學生從一些廢舊的書本或許報紙、廣告上收集自己喜愛的圖片,把這些美麗的圖片積累起來,組成一個集畫本。然后安排學生每星期把自己的集畫本帶到課上來,選出自己最喜愛的一張仔細調查,然后教師精心輔導學生說清圖片的意思,并在小組內自在溝通,教師在學生自在溝通的過程中巡視輔導,根據圖片進行識字練習。

在一年級進行看圖寫詞寫句時,教師能夠把繪畫和識字結合起來:學生畫一幅有大山、有太陽、有白云和小鳥的圖片,然后教師輔導學生學習“一座大山、一朵白云、一只小鳥和一個太陽”等詞組,這樣充分調集了學生的愛好,強化了識字的能力,又提高了學生看圖寫話的能力。

四、運用朗朗上口的兒歌來進行識字教學

小學階段有許多生動風趣的兒歌,這些兒歌朗朗上口,學生一旦記住了,往往會形象深入。在平常的識字教育中,教師能夠捉住字形的特色來編一些通俗易懂的兒歌幫助學生回憶。在學習“碧”字時,能夠編成“王大叔,白大叔,一起坐在大石頭”;學習“坐”字時,能夠編成“兩個人背靠背,坐在土地上”,這樣的兒歌好學好記,愛好性強,學生在輕松愉快的空氣中提高了識字、辨字、回憶新字的能力。

五、使用猜字謎激起學生愛好,提高學生識字能力

教師在識字教育中引入謎語,讓學生經過猜謎語的方法來調集學生學習生字的愛好,激起了他們激烈的求知夢想。“胡”字的謎面為:十字路口,嫦娥一邊走;“府”字的謎面為:一點一橫長,一撇到南洋,南洋有個人,只要一寸長;“面”字的謎面為:一根木棍,吊個方箱,一把梯子,搭在中心。運用謎語進行生字教育的辦法讓學生對這些生字有了深化的形象,又讓他們的說話能力得到了訓練,并且發揮了他們豐富的幻想力。

在小學語文教學的過程中,教師可以從課堂上的識字走向在生活中識字,讓生活成為學生識字的豐富資源,真正完成“使教材成為學生的世界轉變為讓世界成為學生的教材”。這樣的教學方法真正體現了新課程革新對教師提出的要求,相信我們的學生會學得更好。

相關閱讀:中學語文教學論文如何發表

論文指導 >

SCI期刊推薦 >

論文常見問題 >

SCI常見問題 >